みなさんこんにちは、岩下 幸圓(イワシタ コウエン)です。今回はびじゅチューン!『お互い擬態』の元ネタ(モデル)の『熊野磨崖仏(くまのまがいぶつ)』を紹介したいと思います。

この作品は何がモチーフなの?実はある伝説が残っていることをご存知でしたか?

それらを絡めながら、解説していこうと思います。それではよろしくお願いします。

熊野磨崖仏(くまのまがいぶつ)の概要

この作品は巨大な岩壁に二体の仏様が彫られています。

磨崖仏(まがいぶつ)とは岸壁にくぼみをつくり、その中に彫刻した仏様のことを言います。

この岸壁の入り口は、大分県の北部に位置する豊後高田市田染の田原山(鋸山)にある今熊野山胎蔵寺(いまくまのさんたいぞうじ)です。

その入り口から急な山道を登ると、岸壁に刻まれた巨大な熊野磨崖仏を拝むことができます。

不動明王二童子像

| タイトル | 不動明王二童子像 (ふどうみょうおうにどうしぞう) |

| 作者 | 不明 |

| 制作年 | 鎌倉時代 |

| 材料/技法 | 安山岩を含んだ岸壁/彫刻 |

| 寸法 | 高さ約8メートル |

| 所蔵 | 重要文化財及び史跡 |

8メートルの不動明王の半身が彫られています。

今は見ることはできませんが両脇に高さ約3メートルの矜羯羅童子(こんからどうじ)像、制多迦童子(せいたかどうじ)像の跡が見られます。

フドウミョウオウ?コンカラドウジ?セイタカドウジ?

なんだか呪文のような名前ですが、後でまた詳しく説明させていただきます。

熊野磨崖仏大日如来像

| タイトル | 熊野磨崖仏大日如来像(如来形像) (くまのまがんぶつだいにちにょらいぞう(にょらいぎょうぞう)) |

| 作者 | 不明 |

| 制作年 | 平安時代後期 |

| 材料/技法 | 安山岩を含んだ岸壁/彫刻 |

| 寸法 | 高さ約6.7メートル |

| 所蔵 | 重要文化財及び史跡 |

この作品は高さ約6.7メートルの半身の像です。螺髪などのつくりの特徴から不動明王像よりも昔の時代に掘り出されたと推定されています。

大日如来像の背中上部に種子曼荼羅(しゅしまんだら)が三面刻まれています。

また呪文が唱えられましたね。

ではこれらの呪文は一体どういう意味なのでしょうか。

解説:呪文の正体

不動明王について

不動明王は仏教で大日如来の化身ともいわれる明王の一尊(一人)です。

え?不動明王は大日如来なの?と思われる方、いるかもしれません。そうなんです。

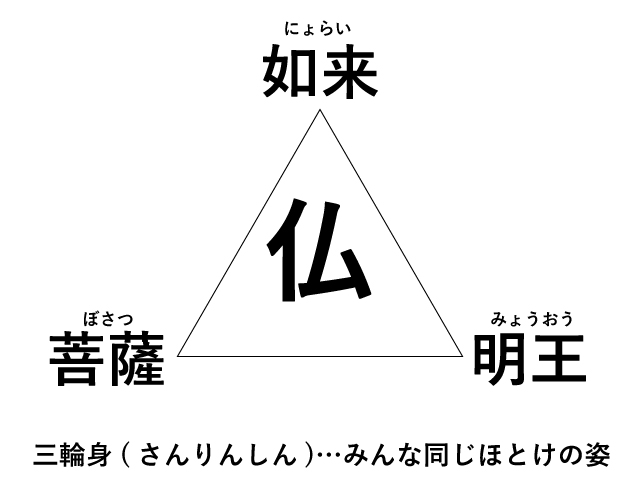

仏教(密教)では、三輪身といって一つの神様が諭す相手に合わせて姿を変える性質があると言われています。

つまり大日如来=不動明王となるわけですね。

ちなみに不動明王は明王で「教令輪身(きょうれいりんしん)」と言って仏法に従わない人間を恐ろしい姿で脅して、教えを諭したり、敵対するすことを力ずくでやめさせようとする。

また外道に進もうとするものを捕まえて内道に戻すなど、とにかく厳しいほとけ様の姿をしています。だから常に怒っているような姿をしているわけです。

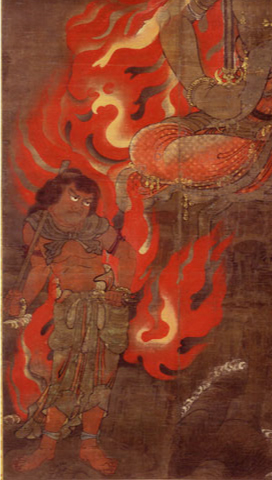

ところで、冒頭に出した『不動明王像』に何か気づきませんでしたか?

右下、左下になんだか小さな人のようなものがいますね。

そう、これが矜羯羅童子(こんからどうじ)、制多迦童子(せいたかどうじ)になります。

矜羯羅童子(こんからどうじ)・制多迦童子(せいたかどうじ)について

この二人は不動明王の付き人の役割をしています。向かって右の白い肌のひとが矜羯羅童子、向かって左側のひとが制多迦童子です。

それぞれ15歳ほどの子供の姿をしています。

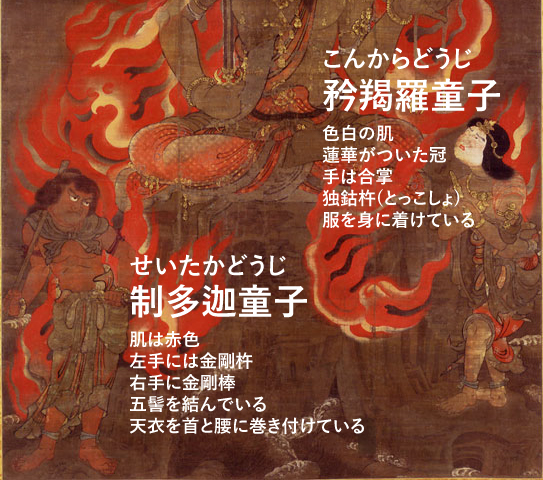

矜羯羅童子(こんからどうじ)

特徴として

- 色白の肌

- 蓮華がついた冠

- 手は合掌し、その間に独鈷杵(とっこしょ)を持っている

- 服を身に着けている

等が挙げられます。

独鈷杵(とっこしょ)とは金剛杵と呼ばれる法具のひとつです。両端に槍のようなものが付いています。

画像が見たい方はこちら独鈷杵・奈良国立博物館

制多迦童子(せいたかどうじ)

特徴として

- 肌は赤色

- 左手には金剛杵、右手に金剛棒

- 五髻を結んでいる

- 袈裟は着ず、首と肩に天衣を巻き付けている

等が挙げられます。

五髻と言うのは髪の毛の結び方で、金剛峯寺(こんごうぶじ)にある『制多迦童子像』にもみられる特徴です。

大日如来

この方はなんとなく聞いた方も多いと思います。

大日如来は仏教を開いた開祖と言える仏様です。釈迦如来とも呼ばれています。仏陀とも呼ばれているとにかく仏教で最も偉い方です。

会社でいうところの社長にあたります。

種子曼荼羅(しゅしまんだら)について

これについてですが、まず曼荼羅について解説します。

曼荼羅

曼荼羅とは

密教の経典にもとづき、主尊を中心に諸仏諸尊の集会(しゅうえ)する楼閣を模式的に示した図像。ほとんどの密教経典は曼荼羅を説き、その思想を曼荼羅の構造によって表す。

Wikipedia「曼荼羅」より引用 引用元:Wikipedia

つまり、仏様の集合写真(絵)だと思ってくださればよいです。

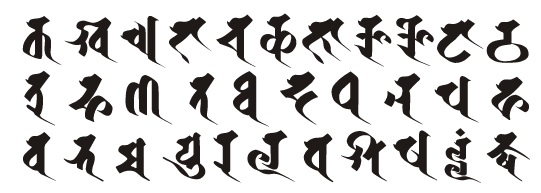

種子曼荼羅

正式名称は法曼荼羅。

集合写真(曼荼羅)は人間の姿で描かれていますが、その代わりにそれぞれの仏様をインドの文字であるサンクリット文字や梵字で描いたもののことを言います。

それらの文字のことをインドでは「種子」と呼んでいるためこのような名前になりました。

言い換えるならば文字曼荼羅と言えるでしょう。

美しい法曼荼羅(種子曼荼羅)を山梨市のホームページで見つけたので、そちらもご覧ください。山梨市公式ホームページへ

まとめ

熊野磨崖仏は表裏一体の関係である大日如来と不動明王を表した岸壁に彫られた石像です。

それらは仏様をあがめるため、また、仏様を永遠に存在させるために石の壁に描いたのではないでしょうか。

最後までご覧いただきありがとうございました。

他にもびじゅチューン!の元ネタ(モデル)を解説したものがありますので、そちらも是非ご覧ください。

コメントを残す