こんにちは、岩下 幸圓(イワシタ コウエン)です。

今回は日本画に使われる岩絵具について紹介したいと思います。

岩絵具がそもそもわからない、名前は知っているけどもっと深く知りたいという方におすすめする記事になっています。

それではよろしくお願いします。

岩絵具は○○が使われている

岩絵具と聞くと何が使われているかご存知でしょうか。

名前を聞くと岩かな?と思うかもしれません。これは1/3正解です。

実は岩絵具には三種類のものが使われています。

三種類の岩絵具と特徴

岩絵具には天然岩絵具、代用岩絵具、人工岩絵具があります。

天然岩絵具

天然岩絵具は、自然に存在している宝石や鉱石を砕いて細かい粒にしたものです。古くから日本画に使われてるもので伊藤若冲の『動植綵絵』にもふんだんに使用されています。

例として孔雀石や、藍銅鉱、辰砂などがあります。

尾形光琳『燕子花図屏風』の葉(緑)の部分には孔雀石、花(青)の部分には藍銅鉱を砕いたものが用いられています。

天然岩絵具の特徴としては、膠液とのなじみやすさや色の深みがあります。天然のもので、粒子の色が微妙に異なり、それが重なるため深い色合いになるのです。

その反面、量産が難しく、安定供給が出来ず、色の数が少ないということがあります。それを補う形で代用岩絵具が作られました。

代用(新)岩絵具

代用岩絵具(現在では新岩絵具とも呼ばれる)はケイ酸質と金属酸化物を混合して高温で焼いて、色ガラスを作ります。それを砕いて粉末状にしたもの。

つまり人工の鉱石を作って砕いたものと言えます。

代用(新)岩絵具は豊かな色彩を生み出すことができ、20世紀後半にはどんどん新しい色が誕生しています。一見新しい技術に見えますが、陶芸で使われている釉薬の技術を応用したものです。

江戸時代にあった花紺青と言うものも、スマルトを利用した代用岩絵具であると言えるでしょう。

新岩絵具の特徴として、色味が均一なため、鮮やかな色合いになること、色味が豊富なこと、耐久性に優れていることなどが挙げられます。

現在の岩絵具の主流になりつつある種類です。

合成岩絵具

合成岩絵具は水晶や方解石など白色(透明)の粉末に、染料で染めたものです。

明るい色があったり、蛍光色があったりと特殊な色合いも出すことが出来ます。また、合成岩絵具同士で混色が可能なため、様々な色合いを作ることができるでしょう。

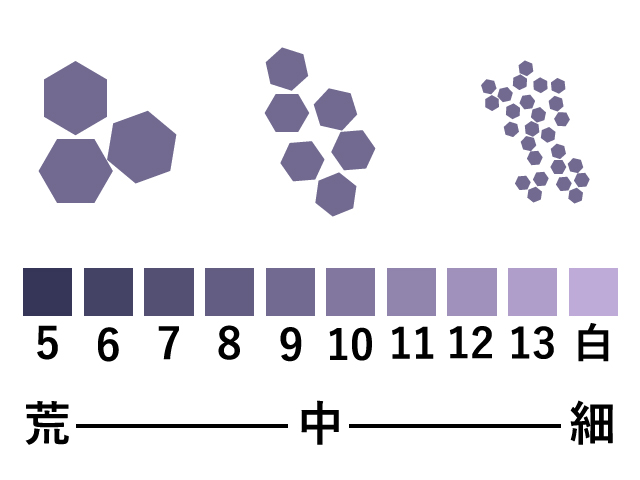

岩絵具の番手

岩絵具には番手と呼ばれるものがあります。

天然岩絵具・人工(新)岩絵具を購入するときに数字が表記されていますが、その数字が高くなるほど顔料の粒が細かくなり、淡く白色に近く、最も細かい顔料の粒の大きさは「白」と呼ばれます。

逆に数字が低くなるほど顔料の粒が荒くなり、鮮やかな色合いになります。

会社によって番手の数はまちまちですが、5~13(14)の数字が付けられています。加えて白があります。

その他日本画に使われる絵具

水干絵具

水干絵具は天然の黄土や赤土を水で洗浄して不純物を取り除き、乾燥させた絵具です。

また、胡粉に染料を加えて、色を付けたものもこれに該当します。人工(新)岩絵具と同様と言えるでしょう。鮮やかな色・蛍光色などの特殊な色味もあります。

顔彩・鉄鉢

鉄鉢は白い円形の陶器皿に顔料と接着剤となるもの(膠、アラビアゴムなど)を混ぜ合わせたものです。水彩絵具と同様なものと言えるでしょう。

顔彩は長方形の白い陶器さらに入ったもので鉄鉢を小さくしたバージョンだと思ってください。

まとめ

日本画に使われる岩絵具は鉱石や人工の鉱石を砕いたもの、白い粉末に染料で色を付けたものなど数多くの種類があります。

色を作る際には、混色ではなく粒の大きさによって分けることをしていて、これは岩絵具ならではのものです。

色に対する徹底的なこだわりは日本人のこだわりであると言えるでしょう。

最後まで読んでくださりありがとうございました。

コメントを残す