こんにちは、岩下 幸圓(イワシタ コウエン)です。今回はびじゅチューン!「特急三日月宗近」の元ネタである名刀の『三日月宗近』について解説していきたいと思います。

(『刀剣乱舞』と言うアニメ作品でも擬人化されていますね。)

動画はこちら→特急三日月宗近

三日月宗近をめぐる様々なエピソードは刀の素晴らしさを表現しています。それではよろしくお願いします。

名刀『三日月宗近』の概要

三日月宗近は国宝に指定され、現在は東京の国立博物館に収蔵されています。正式名称は『太刀銘三条三日月宗近(たちめいさんじょうみかづきむねちか)』です。平安時代に作られたとされる刀です。

また、天下五剣の中で最も美しいと言われます。

天下五剣【てんかごけん】

数ある日本刀の中で特に名刀といわれる5振の名物の総称。童子切・鬼丸・三日月・大典太・数珠丸の5振を指す

Wikipedia「天下五剣」より引用 引用元:Wikipedia

名前の由来

三日月宗近の「宗近」は平安時代の刀鍛冶である三条宗近の作です。宗近さんが作ったということで刀に「宗近」が入るのです。

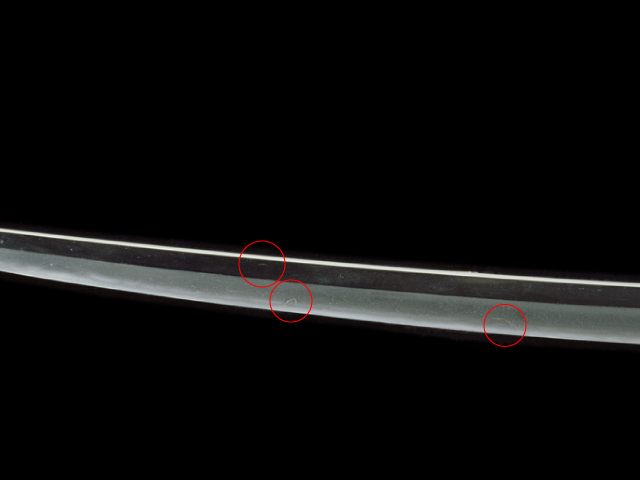

三日月宗近の「三日月」の由来は最大の特徴である刀身の打除け(刀にできる模様)が三日月型であることから来ています。

この打除けは三日月宗近にしか存在せず、この刀たらしめる特徴と言えるでしょう。

歴史で知る。三日月宗近の経歴

死と弔い

1527年に起きた恵勝寺合戦の時、日野 内光(ひの うちみつ)が使用されたと言われています。彼はこの合戦により敗走。友軍の畠山 尚順(はたけやま ひさのぶ)によって弔いとして三日月宗近は高野山に納められることになりました。

将軍家の銘刀

三日月宗近は将軍・足利義輝の元にあったと言われています。1565年に起きた永禄の変で義輝は、三好三人衆(三好長逸・三好宗渭・岩成友通)・松永久通の一万の軍に対して奮闘しました。(ここまでは諸説あり)

遺品として

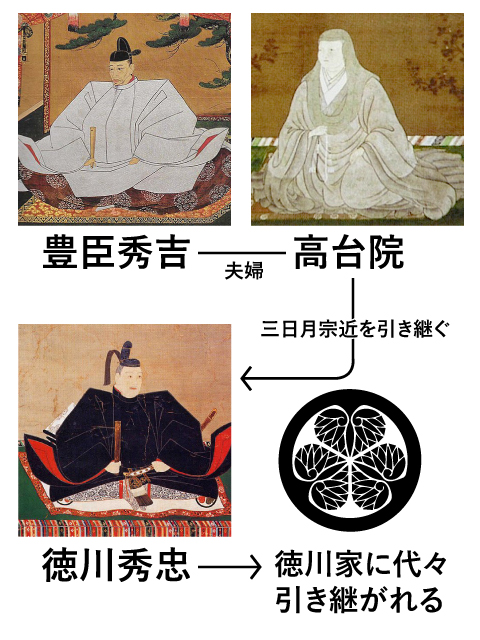

その後、豊臣秀吉の正室(正妻)高台院が所持し、高台院が死亡した後は遺品として1624年に徳川秀忠に送られ、以来徳川家の所蔵となっています。

徳川将軍家からの流出

明治維新以降も徳川将軍家に伝来していました。

その後、徳川家から流出し、中島飛行機(現在のSUBARU)の二代目社長中島喜代一、次いで渡邊三郎へと渡っていきました。

流出経緯

三日月宗近徳川家流出には諸説あり

- 徳川将軍家から金融業者を経て渡邊に渡った説

- 中島に対して「三日月宗近を譲ってほしい」と渡邊に言われ、熱意に負け中島が譲ったという説

- 新宿の骨董屋で偶然発見した説

があります。

国宝指定へ

1933年、国宝保存法に基づき重要文化財に指定されました。

1951年には文化財保護法に基づいて国宝に指定されました。

1992年には東京国立博物館に寄贈されました。

このような経歴を持つ三日月宗近ですが、製作者である三条宗近についても少し解説しようと思います。

三条宗近について

三条宗近は平安時代の刀工で山城国京の三条(現在の京都府南部)に住んでいたことから「三条宗近」と呼ばれています。

作刀したものは三日月宗近のほか「太刀銘三条」や「太刀銘伝宗近」「海老名宗近」「鷹巣三条」などの銘刀を作りました。その中で面白いエピソードを持つのが「小狐丸」と言われる銘刀です。

小狐丸の謡曲「小鍛冶」

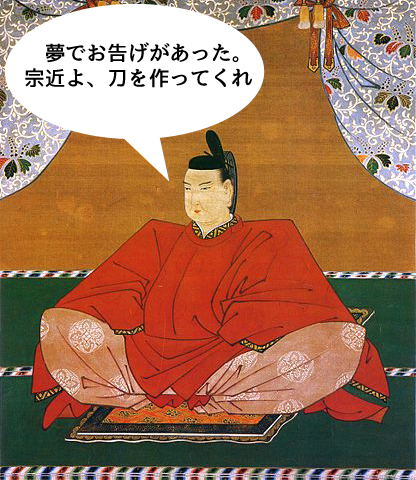

ある時一条天皇が夢のお告げにより、伝言役の部下橘道成が三条宗近のもとに訪れ、剣を打つように命じます。しかし、一緒に仕事ができる者がいないと断りますが、道成は聞き入れてはくれませんでした。

切羽詰まった宗近は稲荷明神に助けを求めて参拝します。そこで宗近は不思議な少年に声をかけられます。少年は剣についての故事や伝承を物語って宗近を励ましました。

そして一緒に刀を打とうと約束して稲荷山に消えてきました。

家に帰り、鍛冶壇(鍛冶屋の神棚みたいなもの)に礼拝していると狐の精霊が現れ「一緒に刀を打とう」と告げます。先ほどの不思議な少年が稲荷明神の化身だったことに宗近は気づきます。

無事刀を鍛え上げ、表には「小鍛冶宗近」、裏には「小狐丸」の二つの銘が刻まれた刀が出来上がったのです。

まとめ

三日月宗近の経歴どうでしたか。

この刀を語ると日本の歴史の一部を感じ、またつながりを感じました。

井上涼さんが本物を見に行った動画があります。そちらもご覧ください。

この作品のほかにびじゅチューン!の元ネタを紹介しています。あの「住んでます八橋蒔絵硯箱」の元ネタも紹介しているので、そちらも是非ご覧ください。

それでは特急三日月宗近でよい旅を びじゅチューン!「特急宗近宗近」